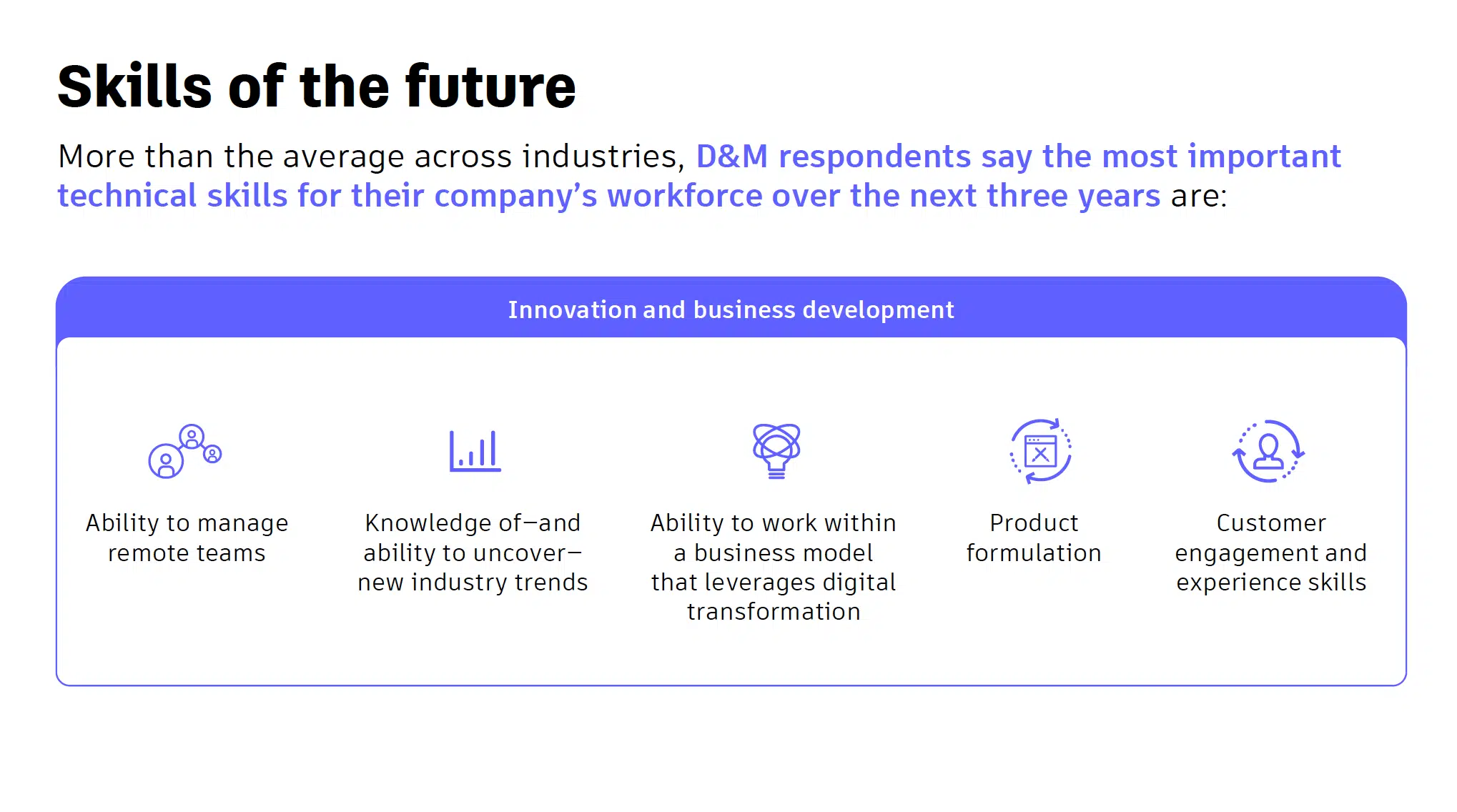

Il know how italiano nella manifattura e nell’industria è famoso del mondo, ma l’evoluzione digitale rende necessario un ulteriore passo in avanti. «Dobbiamo usare il potenziale delle nuove tecnologie per esplorare nuovi business model, spingere sulla servitizzazione, sul legame fra prodotto e processo, e nuove fonti di ricavo. Se rimaniamo produttori in senso stretto, rischiamo di perdere una quota di valore fondamentale per la crescita». Per esempio: il 2023 è stato l’anno dell’intelligenza artificiale. Ebbene, «l’utilizzo industriale dell’intelligenza artificiale prevede di cambiare il business model». E, soprattutto nel b2c, dobbiamo «entrare con il nostro know how produttivo nei settori del futuro». A partire dalla sostenibilità. Fra i grandi strumenti a disposizione sul fronte delle misure economiche, il Pnrr, un’occasione da non perdere.

Ma la vera chiave di volta per il salto in avanti dell’industria sono i giovani: «hanno una sensibilità diversa. Sono abilitatori di innovazione». Stefano Micelli è un economista industriale. Tradizionalmente sostenitore del saper fare italiano, che parte dall’artigianalità e arriva al Made in Italy, ritiene che dopo il grande passo avanti fatto con Industria 4.0 sia ora necessario quello che chiama “corto circuito 4.0”: uno scambio dialettico fra giovani ed esperti, in un confronto strutturato, per aprire gli spazi di mercato che il digitale abilita. E che invece rischiamo di lasciare a grandi player internazionali che «si portano a casa quota estremamente rilevanti del valore del prodotto» della nostra manifattura. L’industria per crescere deve recuperare produttività, e per farlo ha bisogno di puntare su un valore aggiunto.

Micelli porta l’esperienza di Upskill 4.0, spin off dell’università in cui insegna, Ca’ Foscari di Venezia, che mette insieme accademia, imprese e associazioni imprenditoriali su progetti specifici. Utilizzando un metodo preciso, il design thinking, che consente di andare oltre i limiti della lean production. Utilissima in termini di ottimizzazione della produzione, riduzione degli sprechi, e non solo. Ma il design thinking «insegna ai giovani a esplorare e guardare oltre i confini». E quello che serve è, appunto uno sforzo sistemico che unisca ricerca, imprese, finanza e istituzioni per implementare le strategie degne della seconda manifattura d’Europa e la settima del mondo. Verso questi obiettivi bisognerebbe anche concentrare maggiormente gli sforzi sul Pnrr. Ma andiamo con ordine.

D: Professor Micelli, quali sono secondo lei le ricette che si potrebbero mettere in pratica per stimolare l’economia in genere e in particolare la crescita dell’industria? I dati sul quarto trimestre 2023 vedono un’economia in stagnazione. Nei prossimi due anni di prevede una crescita di entità modesta, 0,8% nel 2024 e 1% nel 2025. In che modo è possibile dare impulso allo sviluppo dell’industria?

R: Partirei da una constatazione. Questo impulso è necessario. Non parliamo di trasformazione digitale da qualche mese, ma da qualche anno. E in questo momento il ragionamento si è fatto più urgente e anche problematico. Rispetto a dieci anni fa, quando abbiamo capito che era tempo di accelerare su questo fronte, si sono aggiunti un nuovo problema demografico, e il fatto che molti giovani anche di talento preferiscono dopo avere terminato le scuole superiori e triennio di università, o anche dopo la laurea magistrale, andare all’estero. Quindi abbiamo meno spinta, meno energia, storicamente sono stati i giovani a portare la cultura digitale nelle imprese, perché sono importatori sani di questa sensibilità, di questa cultura. Le nuove tecnologie non sono solo strumenti, sono una cultura. Si parla di digitale, non genericamente di tecnologia. Quindi, abbiamo un problema in più rispetto a dieci anni or sono lato mercato del lavoro. I giovani vanno all’estero e noi iniziamo ad avere una forza lavoro che invecchia, soprattutto nella piccola impresa. Nelle imprese artigiane i numeri iniziano a essere preoccupanti. In un momento in cui abbiamo invece una grande bisogno di aumenti di produttività. Senza stimolare la produttività sarà difficile rimodulare gli stipendi e quindi rilanciare i consumi. Abbiamo un aumento degli occupati, ma non dei consumi. In parte è dovuto all’inflazione alta, ma c’è anche il fatto che i nostri salari non sono tali da scatenare un aumento dei consumi. L’unico modo sostenibile per avere consumi piu vivaci è aumentare la produttività del lavoro, quindi avere un valore aggiunto per ora lavorata più sostenuto. E quindi poter poi scaricare nelle tasche dei lavoratori una maggiore capacità di spesa.

D: In questi dieci anni non sono stati fatti anche dei passi avanti?

R: E’ stato fatto un enorme percorso. Ma che cosa non vediamo ancora oggi. Le trasformazioni hanno reso il sistema più efficiente, più accountable. Se c’è qualcosa che non va, sappiamo dov’è che non va, abbiamo ottimizzato processi, stabilizzato la qualità del prodotto, l’abbiamo reso anche intelligente e smart. Ma, come economista industriale, direi che un punto su cui non siamo riusciti a fare passi avanti è la smile curve della distribuzione del valore: ricerca e sviluppo e design da una parte, la produzione, e poi il marketing e vendita dall’altra. In questa curva, la produzione è sempre quella che guadagna meno rispetto a ricerca e sviluppo e rispetto a marketing e vendita. Siamo rimasti un po’ troppo incastrati sulla produzione. Dobbiamo usare il potenziale delle nuove tecnologie per esplorare nuovi business model, spingere sulla servitizzazione, sul legame fra prodotto e processo, e nuove fonti di ricavo. Se rimaniamo produttori in senso stretto, rischiamo di perdere una quota di valore fondamentale per la crescita. Lo vediamo nei prodotti tradizionali: siamo grandissimi produttori del lusso, pensiamo all’enorme successo del distretto della pelletteria di Scandicci: dimostra la competitività del manifatturiero di eccellenza. Un altro esempio può essere il calzaturiero della Riviera del Brenta. Ma in molti casi non riusciamo a inventarci un posizionamento, che abbiamo invece lasciato ai grandi gruppi del lusso stranieri. Nel lusso non siamo riusciti a far emergere marchi che potevano essere di nicchia, storie interessanti che ci sono, non siamo riusciti a far brillare un ecosistema strutturato. Abbiamo lasciato il campo a grandi marchi, che si portano a casa quota estremamente rilevante del valore del prodotto, di cui a noi rimane una frazione modesta. Pensiamo anche ai macchinari: si è parlato a lungo di servitizzazione, e ci sono aziende che fanno manutenzione predittiva, monitoraggio da remoto. Ma dobbiamo osare di più, ed entrare con il nostro know how produttivo nei settori del futuro.

D: Che sono?

R: L’energia, la transizione energetica in primis. Che significa non solo fotovoltaico, ma anche nuovi materiali, alternative alle terre rare, ricerca e innovazione sui metalli. Il concetto di fondo è mettere la manifattura al servizio di un percorso di ricerca che intercetti la grandi sfide del futuro. Dobbiamo produrre quello che servirà al mondo di domani, e per farlo bisogna investire in ricerca e dare alle aziende un purpose.

D: Non è difficile unire ricerca e sviluppo e piccola dimensione delle imprese?

R: No, non è questo il problema. Noi siamo un paese anziano, abbiamo una riconoscibilità e legittimità sul manifatturiero unica al mondo. Ma dobbiamo pensare a mettere in una cornice nuova le cose che facciamo. Pensiamo allo sport system: io posso continuare a fare le cose del presente, come lo sportswear per lo sci. Ma riusciamo a immaginare il futuro degli sport invernali con il riscaldamento globale? Ci stiamo pensando? Il problema non è la ricerca di base, è investigare nuovi modelli di business e nuovi prodotti. Abbiamo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E’ un’occasione per chiederci: che cosa potrebbe essere la montagna? Come ci si avvicinerà a sport invernali che rischiano di declinare, e invece possono aprire spazi a molto altro. Bisognerà quindi interpretare in un modo nuovo un settore, e non ostinarsi a realizzare prodotti che già ci sono. Stesso discorso per la moda in generale: oggi abbiamo una domanda enorme di moda sostenibile. Ci sono anche un sacco di giovani che comprano fast fashion, ma questo non toglie che ci sia un’importante domanda di moda sostenibile. Che significa rigenerare le materie prime, oppure upgradare prodotti esistenti. Ci sono app che fanno fortuna grazie ai mercati vintage. Noi su questo cosa vogliamo dire e cosa vogliamo essere? Abbiamo l’idea per una nuova filiera produttiva, le competenze e l’immaginazione per farlo? Non è in discussione il saper fare. Dobbiamo pensare a nuovi business model e a una comunicazione diversa. Questo esercizio è necessario per la competitività, e anche per sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale. Per esempio, se io voglio fare un’azienda che realizza capi da vestiti usati, avrò bisogno di una creatività artificiale, posso avere bisogno di un’IA di mid journey che mi genera modelli, o addirittura campagne comunicative pensate sempre dall’intelligenza artificiale. Questo deve essere parte del futuro. E per farlo, bisogna essere capaci di immaginare la discontinuità, stare al passo coi tempi, immettere innovazione nel sistema manifatturiero.

D: Questo vale anche per settori come il machinery?

R: Si va nella stessa direzione. Pensiamo all’utilizzo dell’IA nella manutenzione preventiva. Anche lì si può inventare un modo nuovo per abbinare un prodotto, la macchina, a un servizio, il noleggio, piuttosto che la sostituzione. Per farlo, ho bisogno di digitale a diversi livelli. A partire dai nuovi software. In parole semplici: tenere fede a una grande tradizione che abbiamo, ma aggiungere un valore che non riusciamo a sfruttare per diversi motivi (ostinazione, mancanza di curiosità, o anche per non pestare i piedi ad altri). E’ il momento di riprenderci quote di valore che stiamo lasciando lungo la filiera. Concentrandosi molto sul nostro prodotto in senso stretto.

D: Quindi se ho capito bene la servitizzazione è la strategia per recuperare le quote di produttività di cui parlavamo?

R: Nel b2b sicuramente. Per i beni di consumo, bisogna anche tendere verso un nuovo immaginario. Per esempio, questo settore della moda sostenibile va occupato. E mettere in moto una filiera che metta a sistema l’innovazione. Lo dico perchè abbiamo il know how, ma non occupiamo culturalmente i nuovi spazi che la tecnologia apre. La qualità del prodotto non è in discussione, ma dobbiamo aggiungere qualcosa, andare a prendere altri pezzi di valore lungo la filiera.

D: Sull’intelligenza artificiale che know how abbiamo? Non rischiamo su questo di essere indietro?

R: Non è necessario diventare protagonisti nel produrre algoritmi. Certo, ci sono realtà come Politecnico di Milano che possono concentrarsi su questo. Ma l’importante è diventare utilizzatori consapevoli delle tecnologie, favorirne la diffusione per aumentare la produttività. Non tanto nella produzione in senso stretto, ma in tutte le nuove attività che potremmo andare a conquistare. L’utilizzo industriale dell’intelligenza artificiale prevede di cambiare il business model. Così le tecnologie ci aiuteranno a entrare in attività che altrimenti sono difficili da portare avanti. Sempre restando legati al core business che presidiamo da tempo. Ma facendo passi avanti su esplorazione e sperimentazione, prendendoci quote di valore lungo una filiera che abbiamo colpevolmente lasciato ad altri.

D: E chi sono gli attori che devono promuovere queste strategie?

R: Su questo ho le idee molto chiare, abbiamo fatto uno spin off a Ca’ Foscari puntando sull’alleanza fra imprese, soprattutto piccole e medie. Le grandi fanno già open innovation. Ma le imprese diciamo fino al miliardo di fatturato, devono allearsi con le università, la formazione terziaria, gli Its, per iniziare ad esplorare. Non genericamente, ma con metodo. E coinvolgendo i giovani, che hanno una sensibilità diversa. Sono abilitatori di innovazione. Bisogna rivolgersi a loro, in modo organizzato e non episodica, disegnando un rapporto dialettico, sperimentando attività nuove: di comunicazione, trasformazione digitale, evoluzione di business model, tutte materie in cui hanno una marcia in più perchè guardano al futuro con occhi diversi. Abbiamo bisogno della loro intelligenza e sensibilità, e portarla a bordo in forma organizzata. Non replicare quello che abbiamo già fatto, non insegnare mestieri che conosciamo, ma chiedendo loro di reinterpretare insieme a noi le attività che hanno segnato il successo del Made in Italy. Questo corto circuito 4.0, scambio dialettico fra giovani ed esperti, in un confronto strutturato, è una priorità nazionale.

D: Cosa vuol dire che bisogna farlo in modo organizzato?

R: Vuol dire che università, imprese e associazioni imprenditoriali devono individuare grandi aree tematiche e promuovere un confronto sistematico. Lo abbiamo fatto 20 anni fa con gli stage. L’idea era completare l’apprendimento degli studenti con un periodo di tre mesi nelle aziende. All’inizio le imprese non sapevano bene come trattare i ragazzi, poi ci siamo abituati. Adesso non possiamo più limitarci agli stage, ma dobbiamo lanciare veri e propri cantieri di innovazione. Ai ragazzi non chiediamo di imparare quello che stiamo facendo, ma come farebbero loro le cose usando le nuove tecnologie. L’obiettivo è inventare nuovi modi di lavorare e di usare la tecnologia.

D: Lo spin off di Ca’ Foscari di cui parlava prima è Upskill 4.0 che lei presiede. E’ questa la vostra impostazione?

R: Abbiamo portato a termine più di 100 progetti di innovazione in due anni, con risultati sorprendenti. Non solo perchè poi molte idee proposte dai giovani vengono portate avanti in azienda. Ma anche perchè imprenditori e manager guardano con occhi diversi all’intelligenza dei ventenni. In quali, a loro volta, solo quando entrano a contatto in modo fattivo, sperimentale, con un coinvolgimento attivo sull’innovazione, riconoscono e apprezzano la ricchezza della manifattura e della produzione italiana. Se no, sono attirati solo dai grandi marchi, lo vedo fra i miei studenti. Dobbiamo invece portare sul nostro terreno studenti brillanti, mostrando loro l’intelligenza delle imprese italiane, e diventare protagonisti del cambiamento. Una cosa è dire: viene qui e fai un po’ di gavetta. Altro è partire dal seguente concetto: ho bisogno della tua intelligenza, ti riconsco in questo senso un ruolo di trasformazione, cambiamento. Poi, usando un metodo rigoroso e sistematicità, faremo dei passo in avanti. E’ un messaggio che ai giovani non viene proposto abbastanza. Hanno la sensazione che entrare in azienda, con un salario di ingresso contenuto, significhi perdere opportunità che invece all’estero avrebbero. Non solo per una questione economica, ma anche perché vogliono essere catapultati in universo di cambiamento fattivo. E’ un nuovo patto fra generazioni.

D: Il metodo a cui pensa è il design thinking?

R: Il design thinking ha avuto grande successo all’estero. Il metodo lean è stato ed è utilissimo. Ma ci ha spinto a ottimizzare l’esistente, ci insegna a ridurre gli sprechi, migliorare la qualità. Questo ci ha reso concreti, però in questo momento non è così che guadagnamo produttività. Il business non sta più lì, presuppone invece di andarsi a prendere attività legate al terziario, come la servitizzazione di cui parlavamo. Il design thinking, diversamente dalla lean production, insegna ai giovani a esplorare e guardare oltre i confini. Penso sia per questo che ne abbiamo bisogno, soprattutto nell’industria: guardando le attività da altri punti di vista, possiamo estrarre valore da quello che produciamo.

D: Secondo lei serve il piano 5.0?

R: Il 4.0 ha avuto successo, è stato un grande momento di rinnovamento delle tecnologie, inserimento di un nuovo parco macchine. Il 5.0 integra un nuovo punto di vista, la sostenibilità. Alimenta quindi il binomio fra digitale e sostenibilità. Sul digitale avevamo le idee chiare, la sostenibilità invece richiede una nuova messa fuoco. Abbiamo bisogno di contenuti di sostenibilità. Come fu per il piano del 2016, ora dipende tutto dalla realizzazione.

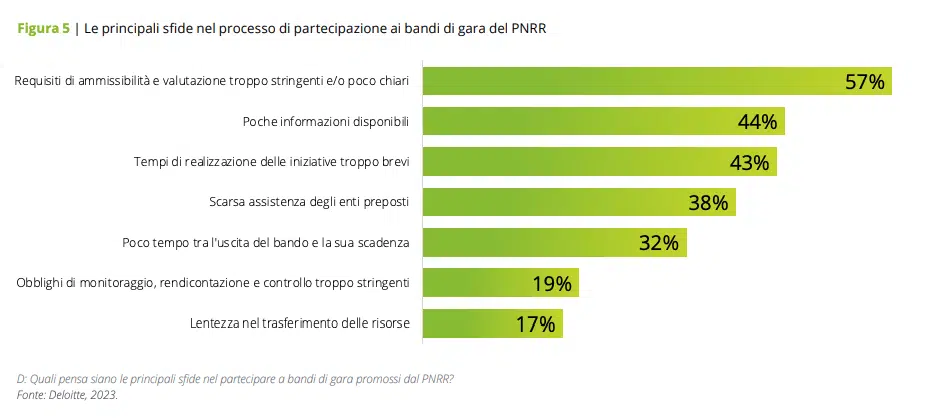

D: E il Pnrr può essere un volano di crescita dell’industria? Fino a questo momento non sembra aver prodotto grandi risultati.

R. Il Pnrr è una grandissima opportunità. Finisce nel 2026, quindi siamo ancora in tempo. Ma dobbiamo coinvolgere e indirizzare opinione pubblica, imprenditori, università, finanza, su obiettivi condivisi. In questo momento, al netto di un importante discussione su come spendere i soldi, facciamo fatica a capire cosa stiamo facendo: il significato, ma anche la direzione, il senso di marcia. L’impressione è che si faccia fatica a capire da che parte andare. Utilizzerei questi due anni e mezzo che ancora abbiamo davanti aiutando imprese, università, sistema finanziario, e soggetti che animano l’innovazione, provando a chiarire i macro obiettivi di questa sfida. Non possiamo ridurla a un problema amministrativo di capacità di spesa. Il Pnrr nasce come un grande piano per le nuove generazioni, per dare ai figli la possibilità di guardare a testa alta, da europei, il futuro che li aspetta. E allora identifichiamo alcuni progetti che consentano alle nostre infrastrutture e alle nostre imprese di capire su quali obiettivi concentrarsi. Abbiamo perso di vista questa impostazione, non colgo un preciso senso di marcia. Viene evocata una transizione che però non emerge. Comunque ripeto: abbiamo ancora due anni e mezzo. Non sprecherei neanche un minuto, e proverei a identificare alcuni progetti bandiera, che rendano esplicito il significato di questo investimento. Che, fra l’altro, in parte è a fondo perduto, ma in parte a debito.

D: Il governo sta interpretando correttamente le sfide della crescita del sistema produttivo e dell’industria? Nella manovra 2024 non ci sono molte misure su questo fronte

R: Io tendo a guardare meno il passaggio di cronaca, e più il lungo periodo. Mi concentrerei più sul Pnrr: ci sono i 12,5 miliardi per il Piano 5.0 che sono anche andati incontro alle richieste delle imprese. Bisogna proseguire definendo obiettivi precisi: è un opportunità che non si può perdere.

D: Lei è ottimista sul fatto che l’industria riesca a recuperare produttività?

R: «Faccio il professore, sono ottimista per definizione».