di Marco de’ Francesco ♦ Perché ne abbiamo bisogno, perché finora non ha avuto fortuna, come si può fare. Il ruolo delle imprese, dello Stato e delle Università. Le soluzioni proposte dall’ economista Riccardo Varaldo, secondo il quale anche i Competence Center potrebbero non funzionare

Il trasferimento tecnologico, e cioè il processo di conversione di invenzioni scientifiche in prodotti e processi industriali, dovrebbe rivestire in Italia una funzione strategica. E ciò a causa della singolarità del tessuto produttivo, costituito per lo più da piccole imprese che non dispongono di risorse sufficienti per lo sviluppo, al proprio interno, di competenze necessarie alla competizione globale; e da aziende familiari di medie dimensioni, che spesso nei passaggi generazionali perdono l’inclinazione all’innovazione e al rischio.

Per ora, secondo l’economista industriale Riccardo Varaldo, è lecito parlare di fallimento del trasferimento tecnologico, e per tre ordini di ragioni: anzitutto l’Italia è un Paese anti-industriale che ha giocato contro la grande impresa, tanto che oggi il sistema industriale è poco adatto a dar vita a una domanda di innovazione evoluta. In secondo luogo, mentre le università sono diventate fabbriche di paper che danno vita a pochi spin-off, le imprese tendono a fare solo innovazione incrementale e il venture capital si è visto poco. Infine e soprattutto, mancano una politica industriale per l’innovazione e le research university, quelle dedicate istituzionalmente a valorizzare in senso economico i risultati della ricerca scientifica.

Adesso, dopo i distretti tecnologici, gli incubatori e gli uffici per il trasferimento tecnologico, è l’ora dei competence center, poli di innovazione costituiti secondo un modello di partenariato pubblico privato, aggregando organismi di ricerca e una o più imprese: dovrebbero realizzare il trasferimento di competenze in chiave 4.0. Per Varaldo – noto peraltro per aver “rifondato”, come direttore prima e presidente poi, la Scuola Superiore di Sant’Anna, ora ai vertici delle classifiche universitarie nazionali e in quelle continentali quanto a generazione di spin-off per docente di materie scientifiche – si rischia un ulteriore fallimento, perché così come è stato studiato, il sistema non è in grado di stimolare la domanda di innovazione da parte delle Pmi. E allora, come si fa? Come possono le imprese sperare di godere dei benefici del trasferimento tecnologico?

Perché questo si realizzi, da ateneo a impresa, è necessario che in azienda sia presente un ricercatore qualificato, un borsista, che faccia da ponte tra ente di ricerca e attività economica. Altrimenti, non può funzionare. Il fatto è che non si possono trasferire tecnologie se l’impresa ricevente non ha conoscenze e competenze per interpretarle e applicarle. Questa è la prima soluzione. La seconda, secondo Varaldo, è quella di esternalizzare gli uffici (universitari) di trasferimento tecnologico, visto che attualmente subiscono vincoli burocratici e soffrono di scarsa considerazione da parte degli stessi docenti e ricercatori.

Il trasferimento tecnologico, questo sconosciuto

In Italia il trasferimento tecnologico, e cioè il processo di conversione delle scoperte scientifiche in prodotti e processi industriali, dovrebbe rivestire un’importanza speciale. Le tante Pmi che compongono il tessuto imprenditoriale nazionale sono infatti troppo piccole e prive di risorse per sviluppare competenze interne. Tuttavia, secondo Varaldo, per ora il trasferimento è stato un fallimento, e la situazione non sembra destinata a cambiare neppure con i competence center.

Per trasferimento tecnologico si intende il processo di conversione delle scoperte scientifiche in prodotti e processi che le imprese possono commercializzare (Alessandro Muscio, “Il trasferimento tecnologico in Italia: risultati di un’indagine sui dipartimenti universitari”, Luiss, L’Industria, XXIX, 2008). In Italia, per un insieme di ragioni contingenti, questo procedimento dovrebbe rivestire un’importanza particolare. Anzitutto, la frammentazione del tessuto industriale in unità quasi molecolari e con scarse risorse non favorisce l’acquisizione di competenze tecnologiche sempre più necessarie alla competizione in contesti globalizzati. Inoltre, le tante imprese familiari assumono, nel passaggio tra generazioni, un carattere sempre più conservatore e sempre meno incline all’innovazione e al rischio. Solo se il posto di comando viene assunto da un manager esterno si assiste, in genere, ad una nuova spinta propulsiva. E ciò in un contesto dove le economie mature avanzano solo grazie a nuove conoscenze e competenze, dovendo fare i conti con mercati interni atrofizzati e non potendo competere con i Paesi emergenti in fatto di costi.

Più in dettaglio, questo procedimento «include: l’identificazione di nuove tecnologie e della loro applicazione industriale; la protezione delle nuove tecnologie attraverso il deposito di brevetti, modelli, disegni, marchi e copyright; la definizione e l’implementazione di una strategia efficace di marketing; il trasferimento della tecnologia tramite la cessione dei diritti di sfruttamento dei ritrovati ad aziende esistenti o la creazione di nuove imprese» (Cristina Battaglia, Roberta De Donatis – Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, 2008). Fin dagli inizi, il fenomeno è stato caratterizzato dalla mancanza di attori dominanti. Si è data vita a una moltitudine di reti «con competenze più o meno legate al trasferimento tecnologico», e senza «meccanismi consolidati e governabili di trasferimento» (Muscio).

Si sono affiancate o succedute varie modalità: i distretti tecnologici, per coniugare filiere industriali e specifiche attività scientifiche in aree caratterizzate da vocazione imprenditoriale; gli incubatori, e cioè strumenti di sviluppo economico ideati per accelerare la crescita di iniziative high-tech con servizi e risorse; e gli uffici di trasferimento tecnologico, strutture attive presso università, che hanno come finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca. Tra i servizi offerti da quest’ultimi, quelli per la creazione di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico (spin-off), con definizione di business plan, coordinamento delle attività di incubatore di impresa, supporto al reperimento del capitale di rischio e altro.

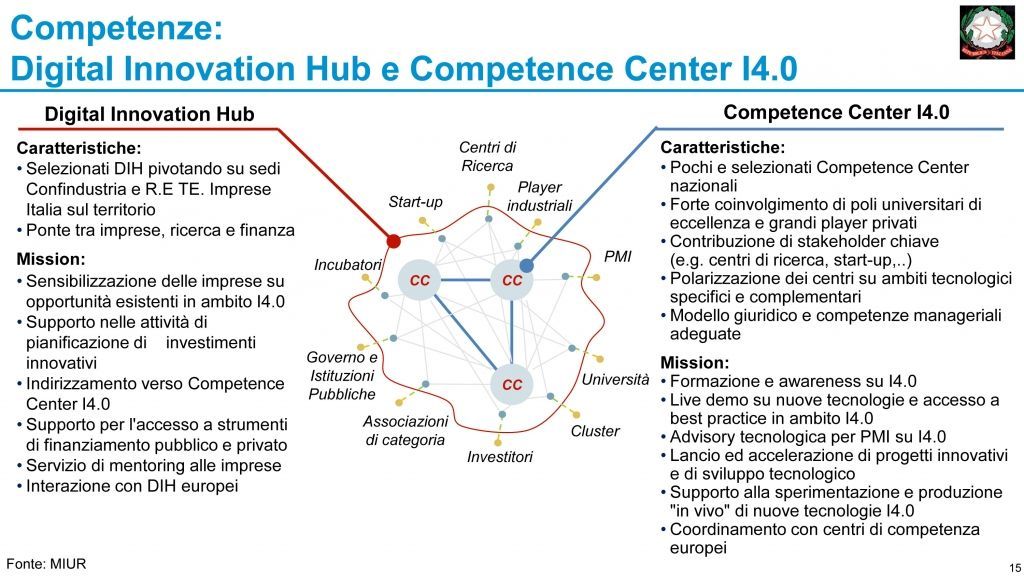

Com’è noto, qualche mese fa il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la graduatoria dei competence center (in testa il Politecnico di Torino, ma sul podio anche quello di Milano e l’Università di Bologna) e ha stanziato nuove risorse. Gli otto competence center entrati in graduatoria dovrebbero realizzare il trasferimento di competenze in chiave 4.0: affrontano adesso l’ultima fase della selezione, in vista della ripartizione delle risorse. Comunque sia, i centri sono poli di innovazione costituiti secondo un modello di partenariato pubblico privato, aggregando organismi di ricerca e una o più imprese. Dovrebbero offrire alle imprese servizi di orientamento (predisponendo, soprattutto per le Pmi, strumenti per valutare il livello di maturità digitale o tecnologica) di formazione (per promuovere le competenze in ambito 4.0) e di attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che sono proposti alle imprese.

Ma secondo Varaldo, anzitutto il trasferimento tecnologico in Italia è stato, per ora, un fallimento; inoltre, anche la nuova esperienza dei competence center, «ennesimo tentativo di fidanzamento tra università e impresa in vista del matrimonio» potrebbe risolversi in un meccanismo improduttivo, perché, così come è studiato, non basterebbe a stimolare la domanda di innovazione da parte delle Pmi.

Le ragioni di un fallimento

Il primo ordine di ragioni del fallimento del trasferimento tecnologico nel Belpaese

L’Italia è un Paese anti-industriale che ha rovinato la grande impresa, e ora ha un sistema industriale poco adatto per dar vita a domanda di innovazione evoluta.

Secondo Varaldo, in Italia viviamo di illusioni. «Se si pone a confronto la struttura dimensionale delle imprese industriali italiane nel 1970 con quella odierna, si nota che da allora c’è stato un progressivo calo del peso della grande industria nell’insieme. Un crollo tremendo. Eravamo molto più simili all’Europa o alla realtà internazionale nel 1970 di quanto siamo ora. Questo è un Paese anti-industriale. Il piccolo è bello, il Made in Italy, tutte queste retoriche ci fanno contenti: siamo, si ricorda di continuo, il secondo Paese manifatturiero in Europa. Ma questo non significa assolutamente nulla, dal momento che la Germania, leader europeo nel manifatturiero, investe in ricerca 80 miliardi mentre noi solo 20. È ora di finirla».

D’altra parte, secondo Varaldo «la grande impresa è stata rovinata, in questo Paese, da una successione di immagini negative: lo sfruttamento del lavoro, gli effetti del capitalismo. Invece le rivoluzioni industriali sono legate appunto alla grande industria. Da questa dipende la modernità del sistema. Noi invece ci siamo rifugiati nell’artigianato, perché l’artigiano è simpatico e, nel pensiero comune, non sfrutta nessuno. Ora è molto difficile ripartire. Uno dei mali che ci affligge, per cui il trasferimento tecnologico non funziona, è che abbiamo un sistema industriale poco adatto per dar vita a domanda di innovazione evoluta; per cui, volendo andare avanti con la sola innovazione incrementale, di rado si generano esigenze di trasferimento tecnologico». Riccardo Varaldo è stato intervistato da Industria Italiana a Torino nel corso della quinta edizione di “4T – Tech Transfer Think Tank”, giornata di approfondimento e relazioni dedicata al mondo technology transfer e ai protagonisti del settore, ovvero imprese, Università, centri di ricerca e mondo finanziario, organizzata da Jacobacci & Partners e dal locale Politecnico.

Il secondo ordine di ragioni del fallimento del trasferimento tecnologico nel Belpaese

È stato caratterizzato da una catena di dissociazioni. Le università sono diventate fabbriche di paper; le tech start-up sono poche; le imprese fanno innovazione incrementale e il venture capital si vede poco.

In generale, c’è anzitutto un problema all’università. I giovani sono troppo impegnati a scrivere paper per impegnarsi nel trasferimento tecnologico. «C’è senz’altro bisogno di una svolta. Ho letto un ranking internazionale relativo alle università innovative: tra le prime 100 non ce ne è neppure una italiana. Ben 48 sono statunitensi, 27 sono europee – anche di piccoli Paesi europei come Belgio e Danimarca. Ma l’Italia non dispone di università di questo genere. Il problema è che gli atenei sono stati sempre molto sollecitati a produrre articoli scientifici, perché con questi si fa carriera. Gli incentivi – sia scientifici che economici – sono stati tali per cui le università sono diventate delle fabbriche di articoli».

D’altra parte, «per il trasferimento tecnologico occorre saper fare squadra. E l’Italia è un Paese di forti individualismi. In carenza di un vero e proprio trasferimento tecnologico da parte degli atenei, si è creata una vera e propria industria in materia, con modalità (parchi scientifici, distretti tecnologici, incubatori) del tutto improduttive, che hanno determinato l’assoluta incapacità dell’Italia di valorizzare i risultati della ricerca». Quanto alle tech start-up, sono eccezionalmente poche, e sono poco coerenti con il mercato. «Alle tech start-up guardo con simpatia, perché sono quelle nate dalla ricerca e sono l’anello debole all’interno delle start-up innovative e delle Pmi innovative. Infatti, se guardiamo al tasso di crescita relativo alla consistenza complessiva delle spin-off company tra il 2013 e il 2017, si nota un incremento da 989 a 1.373 contro un tasso veramente esplosivo di start-up e imprese innovative. Cosa vuol dire? Che l’università è al palo come capacità di produrre start-up innovative». Quanto alle imprese, sono attestate su innovazioni incrementali, con limitato ricorso all’open innovation e difficoltà di sintonizzarsi con le tech start-up. Quanto al venture capital, ci sono pochi deal, con difficoltà di raccolta fondi e exit problematiche.

Il terzo ordine di ragioni del fallimento del trasferimento tecnologico nel Belpaese

Mancano una vera politica industriale per l’innovazione e le research università.

Chi sono i grandi assenti a livello di sistema nazionale? Anzitutto, manca una vera politica industriale per l’innovazione. Varaldo ricorda che «al Mise (Ministero dello Sviluppo economico) abbiamo 150 tavoli di concertazione di crisi aziendali. È il modo che ha il ministero di fare politica industriale. In realtà, un tentativo in questa direzione lo ha fatto Carlo Calenda con il lancio del Piano 4.0, che procede lentamente e che riguarda anche le università. Ora, con i competence center, assistiamo all’ennesimo tentativo di connubio tra università e industria». Mancano anche grandi e medie imprese interessate ad orientare e validare il proof of concept (abbozzo di progetto o metodo, con lo scopo di dimostrarne la fattibilità o la fondatezza). E sono infine assenti le research university impegnate istituzionalmente nella valorizzazione in senso economico e commerciale dei risultati della ricerca scientifica.

«Anni fa, all’inaugurazione di un Anno Accademico, presenti il ministro dell’università Ortensio Zecchino (ottobre 1998 – febbraio 2001) e l’allora premier Massimo D’Alema, il primo intervenne e disse: “Bisogna tener presente che nel sistema universitario italiano ci sono atenei di serie A e di serie B”. Non so, ma forse gli era venuto in mente di lanciare le research university anche in Italia. A quel punto intervenne D’Alema, che rispose: “Non si può parlare di serie A e serie B, finché tutte le università di serie B non andranno in serie A”. Io poi ne parlai con D’Alema. Gli feci presente che occorrevano atenei in grado di sostenere la competizione internazionale. Ma non se ne fece niente». In sintesi, si assiste ad una confluenza di fenomeni negativi per il trasferimento tecnologico.

Secondo Varaldo, anzitutto si deve parlare di fallimento del mercato, «perché in Italia la domanda di innovazione è povera, sia quella proveniente dal Pubblico che quella proveniente dal privato». Ma anche di fallimento del Pubblico, «perché le università da sole non sono in grado di stimolare la domanda, né di dar vita ad un adeguato numero di spin-off. All’ estero, poi, ci sono luoghi dove le spin-off company nascono di sicuro. Si pensi alla Silicon Valley, a Boston, a Seattle. Da noi questi addensamenti mancano. Start-up di grande valore sono nate, per esempio, a Lecce, benché l’ateneo locale non sia fra quelli che godono di grande reputazione. Le spin-off company della ricerca, nel nostro Paese, sono fiori che nascono spontaneamente sul territorio nazionale in mancanza di ecosistemi consolidati. Di tutto ciò bisogna tener conto, se si vuole fare una politica diretta al trasferimento tecnologico». Il cui fallimento, per ora, è appunto imputabile agli insuccessi del mercato e del Pubblico.

Il podio delle spin-off degli atenei

Il fallimento del trasferimento tecnologico nel Belpaese è dimostrato dallo scarso potenziale generativo di spin-off delle università italiane. La classifica, comunque, vede al vertice la Scuola Superiore di Sant’Anna, e al palo la storica università di Bologna.

Stranamente, il numero di docenti di scienza e tecnologie non incide in modo significativo sul numero di spin-off. Secondo i calcoli di Varaldo, (elaborazione su dati NetVal e Miur al 31 ottobre 2017) la Scuola Superiore di Sant’Anna ha dato vita a 48 spin-off, come l’Università di Padova e più del Politecnico di Milano (41). Guida la classifica il Politecnico di Torino, con 74 spin-off. Solo che la Scuola Sant’Anna dispone di soli 42 docenti potenzialmente attivi su questo fronte, contro i 1.286 dell’università di Padova, i 1.134 del Politecnico di Milano e i 728 di quello di Torino. Quindi, incrociando i dati, l’ateneo con maggior potenziale generativo di spin-off è appunto la Scuola superiore di Sant’Anna (114%, rapporto tra docenti e spin-off), seguita dall’università del Salento (14,8%) e dal Politecnico di Torino (10,2%). Molto indietro, grandi e blasonati atenei: l’università di Padova (3,7%), il Politecnico di Milano (3,6%), l’università di Torino (3,5%) e quella di Bologna (2,4%).

Che fare?

La prima soluzione, secondo Varaldo. Dal momento che se l’azienda non dispone di competenze, non può interpretare e ricevere il trasferimento, è bene inserire nelle Pmi ricercatori qualificati che svolgano i ruolo di ponte tra azienda e ateneo.

Per il professore, l’unico modo di stimolare la domanda di innovazione da parte delle Pmi è quello di mettere loro a disposizione «un giovane ricercatore qualificato, che svolga il ruolo di ponte tra azienda e università. È un modello già sperimentato in Canada, dove viene chiamato “cooperative adoptation”. In pratica, si tratta di creare un avamposto, un’enclave di un ateneo nell’azienda. Un giovane preparato che resti costantemente in contatto con l’ateneo. È l’unica soluzione, perché il dialogo tra sordi non funziona. Il trasferimento, infatti, non è possibile se l’azienda non dispone delle competenze per recepirlo. Il giovane in questione dovrebbe avere una forte preparazione tecnologica; dovrebbe disporre della capacità di analizzare i problemi, e quindi applicare le sue conoscenze allo studio delle problematiche; e infine dovrebbe saper individuare le soluzioni, quelle da proporre insieme all’università.Persone di questo genere esistono, e andrebbero “utilizzate”. Altre soluzioni, sono chiacchiere. Il problema è che non c’è una cultura del trasferimento tecnologico, né nelle aziende né negli atenei».

C’è stata una polemica, relativa al fatto che con i competence center si punta sulla tecnologia, piuttosto che su conoscenze e competenze scientifiche generali. «L’università deve appunto trasferire competenze grazie al giovane in avanscoperta nell’azienda. Le imprese, d’altra parte, non possono pensare di formare quelle competenze all’interno, perché la strada è troppo lunga; né possono assumere tecnici molto qualificati, per una questione di risorse. Dunque resta in piedi la nostra ipotesi, quella del ricercatore spesato, un borsista dell’università. E non è una questione astratta: è molto concreta. Non si può trasferire tecnologie se non c’è la competenza da parte di chi le deve applicare. Altrimenti è inutile, si perde tempo».

La seconda soluzione, secondo Varaldo: esternalizzare la funzione di trasferimento tecnologico, ma non a livello di singole università, quanto di partenariato tra atenei, dove le università partner abbiano comunque un ruolo chiave per il successo dell’iniziativa

Secondo Varaldo – che è anche uno dei promotori, con Corrado Passera, della nascita della “Fondazione Ricerca & Imprenditorialità“, di cui sono Fondatori quattro grandi imprese (Enel, Finmeccanica, Telecom Italia, Banca Intesa Sanpaolo) e tre istituzioni universitarie di eccellenza (Fondazione Politecnico di Milano, Istituto Italiano di Tecnologia e Scuola Superiore Sant’Anna) – per ora il trasferimento tecnologico è un’attività solo per pochi docenti volenterosi. Il fatto è che è al di fuori della missione istituzionale “core” dell’università italiana, fondata su formazione e ricerca. Inoltre, «gli atenei italiani sono interessati ai contratti di ricerca in conto terzi, come forma di autofinanziamento, non alla generazione di spin-off. «Se l’università vuole aumentare il numero di start up, chiami professori che sanno farle, e che si prestino a ciò nonostante il contesto non sia favorevole».

Gli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane, peraltro, hanno un numero di addetti molto ridotto rispetto a quello degli atenei stranieri; subiscono vincoli burocratici e «soffrono di scarsa considerazione da parte dei vertici e degli stessi docenti e ricercatori». Secondo Varaldo l’esternalizzazione di tali uffici «è una via consigliabile in Italia, ma non a livello di singole università, quanto di partenariato tra atenei, dove le università partner abbiano comunque un ruolo chiave per il successo dell’iniziativa». Per Varaldo, «il veicolo giuridico deputato a gestire il processo non può che essere di natura privatistica ma congegnato per consentire attività a tono con le università».

E i competence center

Quanto ai competence center, resta in ultimo il tema delle risorse: c’è ma non è centrale; lo è quello della capacità delle università di utilizzare i fondi per dar vita a realtà auto-sostenibili

Si diceva che Il Mise ha stanziato 73 milioni di euro per i competence center, enti che dovrebbero realizzare il trasferimento tecnologico in chiave 4.0. Ma non sono pochi? Secondo Varaldo «c’è un problema di limitatezza di risorse, visto che tendenzialmente un impiego maggiore di risorse comporta un impatto e una prospettiva di sviluppo più rilevanti. Ma il problema vero è un altro: bisognerebbe capire se le università siano in grado di utilizzare i fondi per implementare un modello di business auto-sostenibile. Questi pochi soldi dovrebbero servire per la fase di start-up, e cioè per costituire competence center in grado di stare sul mercato, di fornire servizi a pagamento e quindi, nel giro di pochi anni, di acquisire una completa autonomia». E qui ci sono due problemi: «Uno relativo all’università: riuscirà il personale di un ateneo a porsi in un’ottica più consulenziale e meno professoresca? L’altro è più generale: c’è un mercato per la vendita di questi servizi? È tutto da dimostrare. Perché le piccole imprese hanno un problema di avversità all’innovazione tecnologica che non dipende solo dalle loro scarse risorse».