di Marco De’ Francesco ♦ Parla Donato Iacovone, Ceo di EY Italia (già Ernst & Young), multinazionale del management consulting . «Abbiamo dovuto reinventare l’offerta: quello che si vendeva tre anni fa, ora non ha più mercato». La situazione italiana e i numeri buoni e quelli cattivi delle aziende di fronte alla digital transformation

Il lavoro del consulente non è più lo stesso. L’attività delle grandi network globalizzati di management consulting è mutata per sempre: oggi, quella relativa alla strategia, alla gestione strutturale, al miglioramento dei processi, non è più spendibile se non è accompagnata da una proposta tecnologica. Società come EY hanno, in un certo senso, “cambiato mestiere”: hanno a che fare con il loro business le piattaforme, i data-center e il Cloud – strumenti indispensabili per svolgere servizi esternalizzati da imprese clienti. E gli investimenti dei colossi dei servizi professionali, prima diretti quasi esclusivamente alla formazione, ora puntano dritti sulle nuove tecnologie. Perché? Perché più il gap digitale tra l’Italia e gli altri Paesi europei persiste, più le aziende italiane hanno bisogno di un’offerta combinata di consulenza e tecnologia. Un ritardo strettamente legato a fattori culturali e alla carenza di competenze. Una mancanza, quest’ultima, destinata ad aggravarsi: nel 2030, gli skill tecnologici, quelli relativi alla programmazione e all’analisi dei dati, richiederanno un aumento di ore lavorate: + 61% (rispetto al 2016), in un contesto in cui già mancano 25mila lavoratori con abilità adeguate al digitale e in cui 23mila tra giovani ingegneri e tecnici hanno lasciato il Paese solo l’anno scorso. Si rischia seriamente di perdere la partita della digital transformation per irreperibilità di operatori competenti. Industria Italiana ne ha parlato con Donato Iacovone, Ceo di EY Italia .

La consulenza direzionale si vende quando è associata ad una offerta tecnologica

Come è cambiato, con l’interconnessione e con la digitalizzazione, il ruolo delle aziende che si occupano di managing consulting? Per Iacovone «l’impatto sulla nostra attività è stato davvero considerevole. Anzitutto, con l’avanzata del digitale abbiamo dovuto riscrivere del tutto l’offerta: quello che si vendeva tre anni fa, ora non ha più mercato. La consulenza strategica, nonché quelle di processo, di miglioramento e di gestione gestionale, se slegate dalle nuove tecnologie non sono più appetibili. Ciò ci ha spinto a investire in tecnologie, e cioè in piattaforme che utilizziamo per i servizi da offrire ai clienti. Ciò significa assumere un ruolo più imprenditoriale. D’altra parte, fino a tre o quattro anni fa i nostri investimenti erano diretti alla formazione delle competenze, mentre ora acquistiamo o sviluppiamo tecnologie relative a data center, cloud, e altro. Solo in Italia e tanto per fare un esempio, negli ultimi tre anni abbiamo investito più di 40 milioni in questo genere di attività, rispetto ad un fatturato che ha un ordine di grandezza fra i 600 e i 700 milioni. Il consulente oggigiorno deve essere in grado di unire strategia e operatività nel digitale. Il vero valore è il piano esecutivo, che consente ad EY di mettere a terra un progetto per l’azienda».

Digital transformation: il gap tra l’Italia e altri paesi dell’Unione Europea

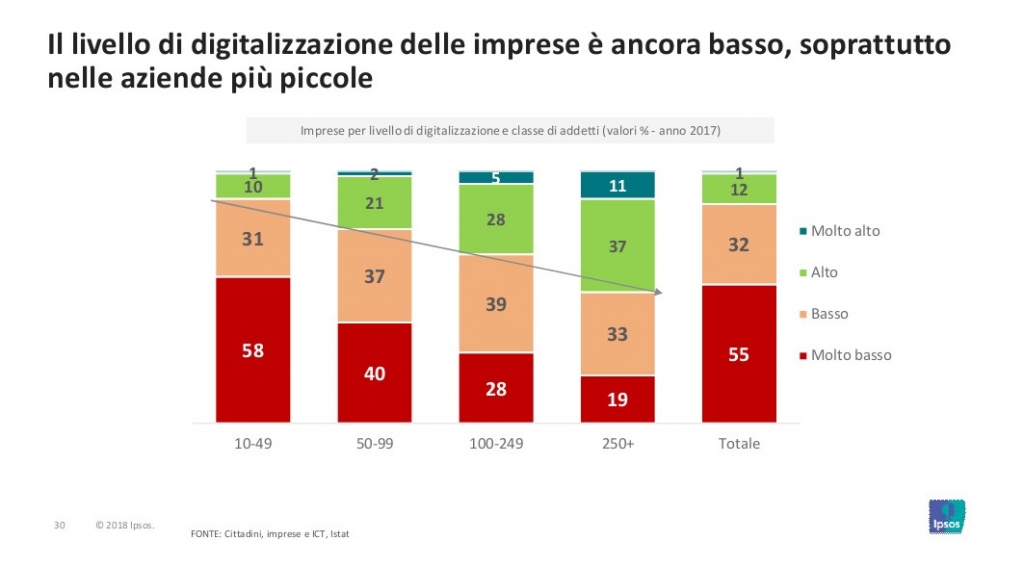

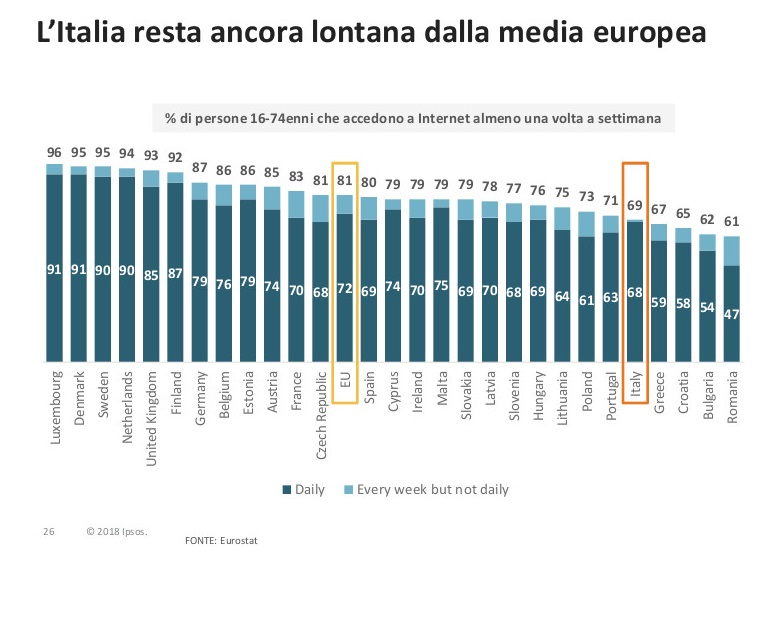

«Le aziende piccole – afferma Iacovone – fanno riscontrare un ritardo maggiore perché non hanno gli strumenti culturali di comprendere quello che sta succedendo e di capire di quali strumenti potrebbero avvalersi ai fini della trasformazione». Tuttavia in questi ultimi tempi la situazione italiana è un po’ migliorata. Se infatti prendiamo in considerazione gli investimenti industriali totali, questi dal 2008 hanno perso, al 2017, 13,3 punti percentuali – fatto cento il valore del primo anno di riferimento; quelli in Ict, invece, hanno fatto registrare, nello stesso periodo, un incremento del 6,5%. Va ricordato che in Europa, ormai, gli investimenti in Itc sono allineati a quelli industriali. Lo Stato, d’altra parte, deve fare la sua parte: la fibra ottica, per esempio, non è diffusa in tutto il territorio. In ogni caso, il tallone d’Achille è rappresentato dalle Pmi. La situazione, peraltro, non è omogenea sul territorio. «Emilia, Veneto e Lombardia – continua Iacovone – presentano numeri diversi rispetto al resto del Paese. Per trasformazione digitale, utilizzo del digitale e numero di utenti sul web le tre regioni del Nord si posizionano sei o sette punti sopra la media italiana e molto vicine alla media europea. Il problema è il resto d’Italia: non solo il Sud, ma anche pezzi di Nord. Abbiamo oggi una parte del Paese che avanza a buoni ritmi, e che contribuisce con intensità ai 500 miliardi di esportazioni, e poi abbiamo il resto».

Un ritardo dovuto soprattutto a fattori culturali

Secondo l’analisi di EY, il ritardo nella digitalizzazione è dovuto soprattutto a fattori culturali. Se consideriamo la performance italiana rispetto alla media europea, siamo carenti del 4% quanto a digital trasformation, del 14% quanto a cambiamenti nel contesto delle start-up Ict, del 6% quanto a cultura imprenditoriale, del 22% quanto a e-leadership, del 19% quanto a domanda e offerta di competenze digitali, dell’8% quanto a infrastruttura digitale. Andiamo meglio della media Ue solo in quanto a investimenti e accesso al finanziamento. Dunque, secondo lo studio, si possono trarre queste conclusioni: le nostre mancanze maggiori sono sulle competenze digitali e sulla formazione, nonché sul fatto che non si è dato vita ad un ecosistema orientato al digitale più strutturato.

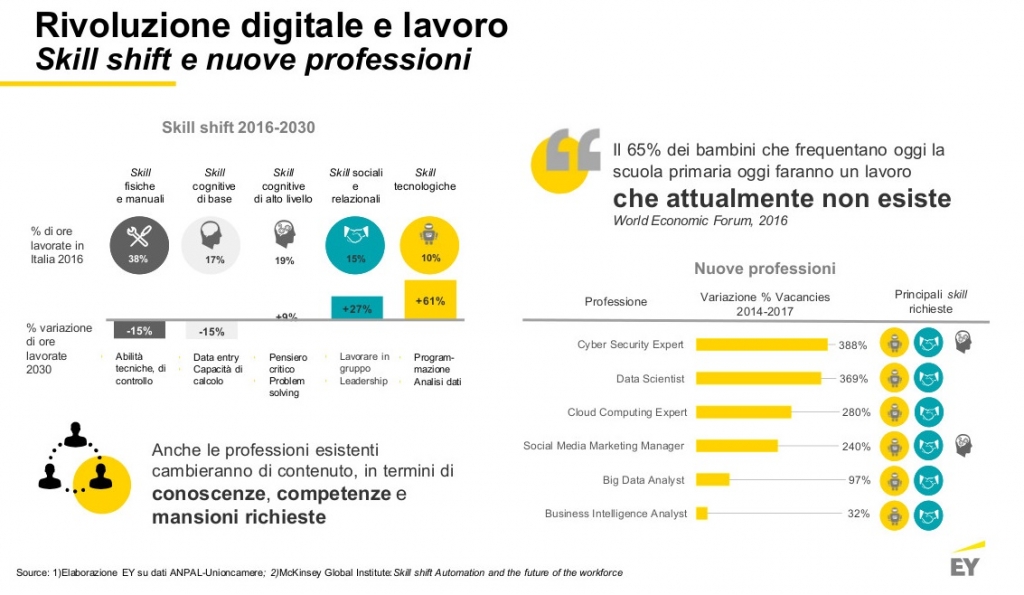

Una questione culturale quindi strettamente legata al cambiamento di abilità richieste nel mondo del lavoro. E qui il sistema-Paese risulta perdente. Lo studio considera lo “skill shift” previsto tra il 2016 e il 2030. Per l’esattezza, considerata la percentuale di ore lavorate nel 2016, gli skill fisici e manuali, comportanti abilità tecniche e di controllo, subiranno nel 2030 una variazione negativa (sempre in termini di ore lavorate) pari al 15%; gli skill cognitivi di base, che riguardano il data entry e la capacità di calcolo, vedranno ridotte le ore lavorate del 15%; le abilità cognitive di alto livello, concernenti il pensiero critico e il problem solving, faranno registrare le ore del 9%; quelle sociali e relazionali, attinenti al lavoro di gruppo e alla leadership, produrranno un incremento di ore lavorate del 15%. Ma sono soprattutto gli skill tecnologici, quelli afferenti alla programmazione e all’analisi dei dati, che conquisteranno la palma del rialzo delle ore lavorate: + 61%. Attualmente rappresentano solo il 10% delle ore lavorate contro il 38% delle abilità fisiche. E anche le professioni esistenti cambieranno di contenuto in termini di conoscenze, competenze e mansioni richieste. D’altra parte il World Economic Forum del 2016 ha affermato che il 65% dei bambini che oggi frequentano la scuola primaria faranno un lavoro che attualmente non esiste.

Ma al presente, quali sono le nuove professioni? Tra il 2014 e il 2017 la richiesta di cyber security expert è aumentata del 388%; quella di data scientist del 369%; quella di cloud computing expert del 280%; quella di social media marketing manager del 240%; quella di big data analyst del 97%; infine, quella di business intelligence analyst del 32%. «Ad oggi – afferma Iacovone – non esiste nessun allineamento tra l’offerta formativa e di education e quella di cui avrà bisogno il mondo tra 12 anni – che peraltro passano in fretta. Si tratta di formare persone che attualmente stanno frequentando le scuole medie, per intenderci». Peraltro «la richiesta di ingegneri e altre figure qualificate per ricoprire i nuovi ruoli ha raggiunto le 27mila unità; 23mila, però, hanno scelto di lavorare in altri Paesi, dove gli stipendi sono più alti. Nel frattempo, l’Italia importa migranti privi di competenze specifiche». In generale, secondo Iacovone «noi, in quanto Paese, facciamo sì che le persone frequentino l’università, senza però preoccuparci delle esigenze del mondo del lavoro e della società in generale. Questo genera sbilanci: tra un anno o due, per esempio, potrebbero mancare dei medici, dopo che abbiamo istituito il numero chiuso, perché ce n’erano troppi. E si rischia di importare cervelli e alte competenze da fuori. Ingegneri dall’India, sempre ad esempio».

Ma che cosa si sta facendo a livello di politica industriale e dell’istruzione? «A me sembra che il tema non sia all’ordine del giorno, evidentemente perché non è ritenuto prioritario. L’Italia fatica a mettere insieme domanda e offerta di competenze: non è ancora patrimonio della nostra cultura». Peraltro nel contesto dell’undicesima edizione dell’EY Capri Digital Summit (3-5 ottobre 2018) sarà dedicata la giornata di venerdì 5 ottobre al tema del lavoro del futuro, con un focus particolare su: le competenze del futuro; le infrastrutture del lavoro del futuro; il lato umano e sociale della tecnologia.

L’Alleanza per il lavoro del futuro: 100mila posti in cinque anni

EY ha promosso, a gennaio, la “Alleanza per il lavoro del futuro”, che mette insieme aziende, università e scuole superiori. Sette mesi fa Iacovone ebbe a dire che «le grandi aziende hanno rilevato, come noi, la necessità di investire sui giovani e si stanno muovendo di conseguenza, mentre le Pmi– ovvero la grande maggioranza delle imprese italiane – hanno ancora molto margine per ampliare gli investimenti sul lavoro del futuro e ottenere così un vantaggio competitivo. Per questo motivo ci siamo fatti promotori di un’Alleanza tra imprese e mondo dell’istruzione universitaria e superiore, un network che può affiancare le Pmi in questo processo di trasformazione, contribuendo a promuovere azioni concrete, compresa l’immissione di giovani nel mondo del lavoro con competenze nuove. Abbiamo stimato che se aderiranno almeno 50 aziende si potranno creare più di 100.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni. L’Alleanza potrebbe efficacemente contribuire a ridurre la percentuale dei disoccupati, avvicinando in 3 anni il Paese alla media europea». L’Alleanza ha ora finito i lavori preparatori. «Stiamo studiando una proposta per il ministero dell’Istruzione – chiude Iacovone – speriamo che sia interessato a valutarla».

Eppure le imprese, benché abbiamo una comprensione limitata dei vantaggi della digital tranformation, riconoscono un ritorno negli investimenti superiore alle aspettative. Secondo lo studio, il 34% delle aziende intervistate hanno implementato una strategia di trasformazione digitale o lo stanno facendo. Tra queste, il 90% riconosce un ritorno economico degli investimenti superiore alle aspettative; il 10% la pensa diversamente. Se consideriamo le aziende star (quelle più performanti) e giovani, invece, che hanno adottato una simile strategia nel 42% dei casi, ben il 97% riscontra risultati positivi, al di sopra delle aspettative. In realtà le aziende hanno in genere una limitata comprensione dei vantaggi della digital trasformation, ma una volta attuata rimangono soddisfatte.

I vantaggi della trasformazione digitale dipendono dal grado di maturità tecnologica dell’azienda

Ma quali sono i vantaggi che le aziende riconoscono alla trasformazione digitale? Per le aziende “comuni” che hanno attuato progetti di questo genere, soprattutto l’integrazione dei processi, la riduzione dei costi, i la competitività, l’aumento delle conoscenze interne, la liberazione di risorse di routine, le migliori performance con nuovi clienti, e la migliore qualità dei prodotti e dei servizi. Per le aziende “giovani e star” (queste ultime vanno intese, secondo Iacovone, come le più performanti), invece, il prestigio e la reputazione rappresentano il principale elemento della scelta. Come dire: la digital transformation è un elemento distintivo. Altro elemento importante per queste ultime aziende è di sicuro la semplicità dell’interazione con fornitori e partner. Infine, la creazione di nuovi flussi di ricavi, fattore poco considerato dalle aziende più tradizionali. Intanto, EY procede: «Se si crea un gap di competenze e un ritardo, come si è verificato in Italia rispetto ad altri Paesi – afferma Iacovone – è chiaro che poi le aziende per recuperare si rivolgono anche a società come la nostra, che avendo un know how condiviso a livello globale, possono utilizzarlo in tanti casi particolari».

Una nota positiva per il periodo 2018-2020: gli acquisti degli utenti sul mercato digitale

Secondo la ricerca, la spesa degli utenti finali nel comparto del mercato digitale tra il 2018 e il 2020 è prevista con ritmi più sostenuti rispetto all’aumento del Pil: del 2,6% contro l’1,5% nel 2018 (anche se di recente le stime sono al ribasso, per il Pil di quest’anno); del 2,8% contro l’1,4% e del 3,1% contro l’1,3%. Più del doppio. «Sì – afferma infine Iacovone – stiamo migliorando, ma più come utenti che come produttori; stiamo implementando la nostra capacità di comprare prodotti sul web e non quella di vendere sulla rete».